背景

カーボンニュートラル実現に向けた再生可能エネルギー導入拡大の風潮から、石油などの枯渇性エネルギー資源を利用せず、季節や天候、昼夜を問わず一定の電力を供給できるクリーンな電源として、地熱発電に注目が集まっています。しかしながら、従来型の地熱発電はプラントの建造期間が長く開発コストが高いことや、発電に適した熱水貯留層*4を有する土地が限られることなどから、世界的に普及が進んでいません。

このような普及阻害要因のブレイクスルー技術として、EGSに世界的な注目が集まっています。EGSは人工的に作り出した熱水貯留槽を利用するため、これまでより発電場所の候補地を増やすことができます。また、近年の掘削技術の進歩で掘削の大深度化が進んでおり、将来的には海底地下の大深度層における高い熱エネルギーを利用した、大出力の地熱発電の開発も期待されていることから、地熱発電が有望な開発投資対象になりつつあります。

一方で、大深度のEGSには高温かつ激しい腐食環境に耐える材料開発が課題として挙げられます。特に早期実現が期待される超臨界型EGSは、従来の地熱発電より深い熱水貯留層が活用され、高温かつ塩化物イオンや硫化水素を含有する腐食性の高い地下水と接するため、構成部材には耐食性に優れる材料が必要になるとともに、過酷な環境である熱水貯留層内における密閉技術の開発も必要となります。

採択された開発テーマの概要

目的

超臨界型EGSで使用可能な熱安定性に優れる耐食合金を開発し、それらを使用した密閉技術を開発する

内容

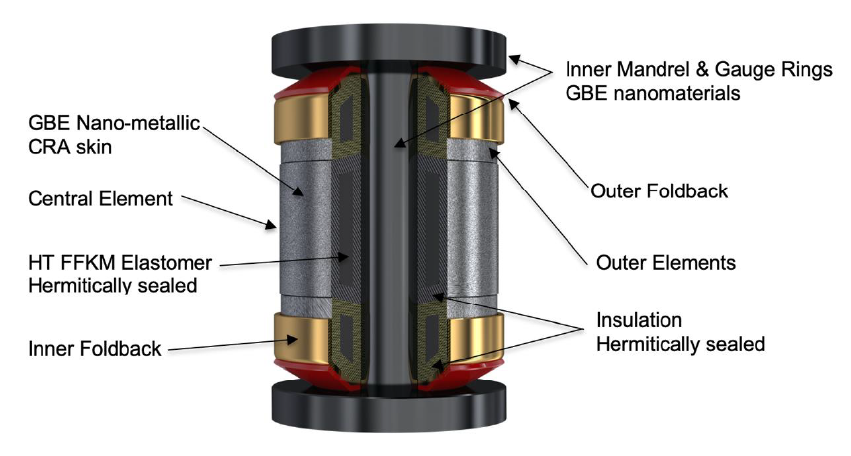

大同特殊鋼株式会社がパッカー*5に用いる耐食合金の開発を実施し、パートナー企業である米国のDamorphe社の密閉技術開発と組み合わせて超臨界型EGSで使用可能なパッカーの開発を行います。

用語説明

*1 DeepStar

世界の主要なエネルギー関連企業が参加している、ヒューストンに拠点を置く国際的な海洋技術開発コンソーシアム

*2 EGS

人工の熱水貯留層を利用する地熱発電システム。高温の岩盤に注入井と呼ばれる穴を掘削し、そこから高圧水を圧入して亀裂を進展させることで人工の

熱水貯留層をつくる。

地熱発電は、地中深くの熱エネルギーを利用して取り出した蒸気でタービンを回す発電方法。通常は天然の熱水貯留層を利用するが、地中深くなるほど高い熱エネルギーが得られる一方で、地中の亀裂が少なくなるため天然の熱水貯留層が得られにくく、地熱発電に適した地域は限定的だった。

*3 超臨界型 EGS

3000mを超える大深度層の 400℃以上に達する地熱で、超臨界状態となった高温および高圧の熱水や蒸気などの多大な熱エネルギーを利用する地熱発電システム

*4 熱水貯留層

マグマの熱で熱せられた高温および高圧の地下水が溜まった層

*5 パッカー

掘削された穴(井戸)の内枠となる管をケーシングパイプと呼び、さらにその内側には熱水を回収するチュービングパイプが挿入される。ケーシングパイプとチュービングパイプの間を密閉させる部材をパッカーないしチュービングパッカーと呼び、パッカーで密閉することでチュービングパイプからのみ熱水の回収が可能となる。

以上